人到了一定年纪,身体的任何异常似乎都携带着一份沉甸甸的问号,而“出血”二字,特别是来自我们身体内部的血牛达人,更是能瞬间点燃内心深处的恐惧。当体检报告提示大便潜血阳性,或者某天早晨发现马桶里的颜色不对劲时,最先涌上心头的往往不是病理分析,而是那个隐秘而尖锐的拷问:“这还能撑多久?”

肠道出血的“生命时钟”并非单一刻度

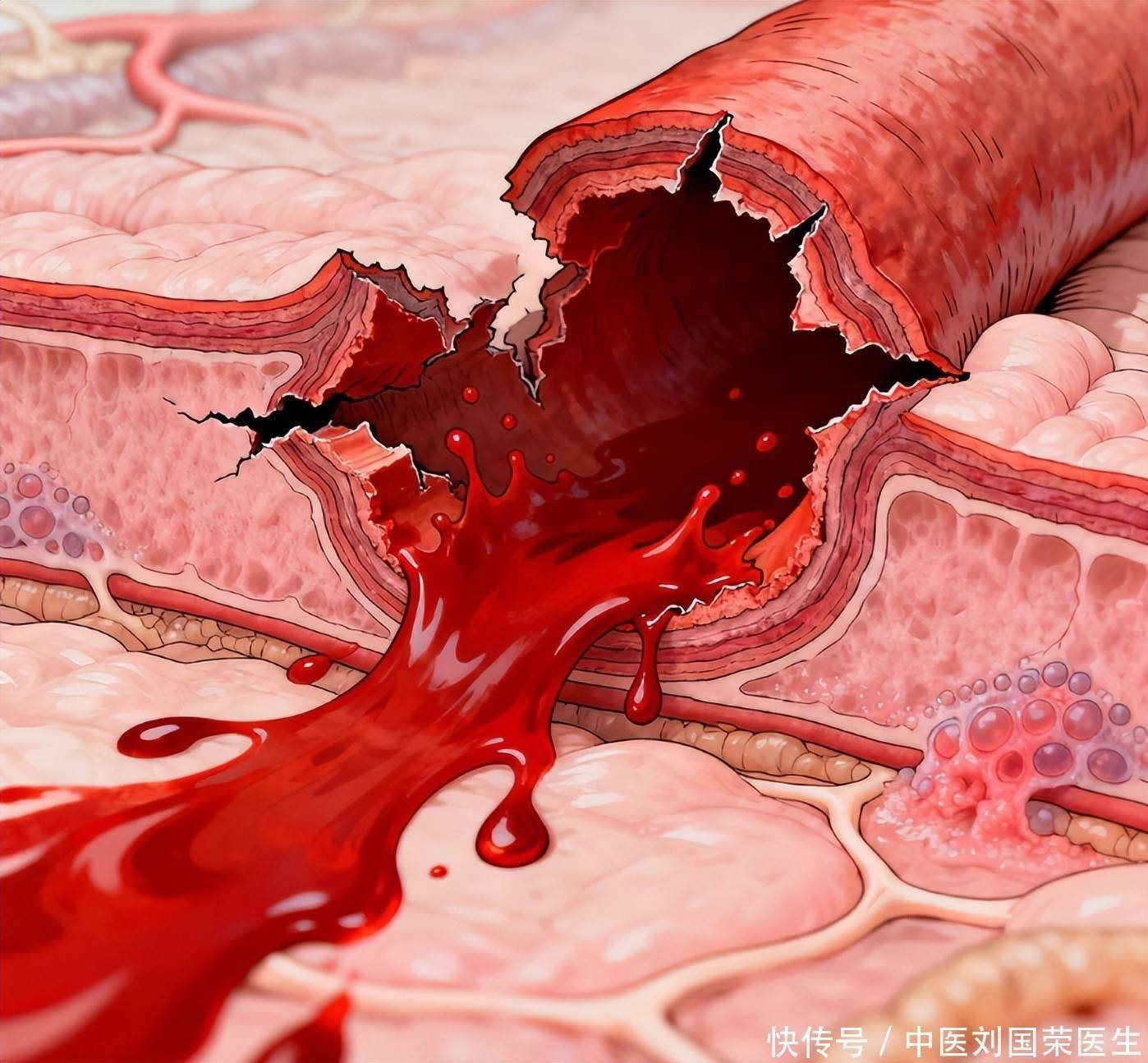

其一,出血的速度与持续时间是决定急性风险的关键因素。如果出血量极少,仅表现为缓慢的失血,例如每天损失几毫升的血液,那么在短期内患者的生命体征通常不会受到剧烈冲击,主要的风险在于长期以往导致的缺铁性贫血,这种慢性消耗会让身体的耐受阈值逐渐降低。倘若出血速度极快,例如每分钟失血量超过生理机体的代偿极限(这个极限因人而异,但急性失血往往在短时间内使血容量下降超过总血量的百分之二十),那么患者将面临血容量休克甚至器官灌注衰竭的直接生命威胁,此时的生存时间可能以小时计。

其二牛达人,原发病灶的性质对远期影响具有决定性作用。如果出血源头是良性的血管畸形(如老年人多见的黏膜下血管扩张病变)或是憩室病导致的间歇性破裂出血,在成功止血后,只要积极管理诱因,远期生存率通常较高。反观,若是出血是侵袭性肿瘤晚期病灶溃烂所致,那么出血本身仅仅是疾病进展的一个信号标记,此时的预后更多地取决于肿瘤的分期、分级及其对身体其他系统的浸润程度。

其三,患者的生理储备与共病状况显著影响了对失血的代偿能力。对于一位基础健康状况良好的中年人而言,身体对少量失血的调控机制更为高效。对于年龄较高、合并有心功能不全、肾功能不全或长期服用影响凝血药物的老年群体来说,即便是同样失血的体积,其心血管系统和代偿内分泌系统所承受的压力也要大得多。

为什么老年人肠道出血的原因谱会发生偏移?

随着年龄的增长,支配肠道出血的病因构成确实会发生显著变化,这与我们身体结构的老化过程息息相关。年轻时多见的溃疡性病变,在老年阶段的比例逐渐下降,取而代之的是与血管弹性减弱和组织退化相关的病理状态。最为突出的便是血管发育不良牛达人,这是一种使局部血管壁结构变得脆弱、易于破裂的微小病变,它们往往散布在结肠深处,一旦受到肠道蠕动压力或粪便的摩擦,就容易发生渗血。

此外,憩室病的发病率与年龄呈正相关关系,肠道壁局部形成的微小囊袋,即憩室,在反复的压力作用下会形成,这些薄弱的囊袋外壁富含小动脉;当憩室内的粪石刺激或压力变化导致这些血管破裂时,就会引发憩室出血,这在老年人中是导致大段、大量下消化道出血的常见元凶之一。

面对“红”与“黑”,我们应该如何快速区分轻重缓急?

面对肠道出血,我们首先需要对粪便的颜色和性状进行初步的定性判断,这有助于初步判断出血的可能位置与失血的快慢。如果看到鲜红色的血液附着在粪便表面或便后滴血,通常提示出血点位于距离肛门较近的直肠或乙状结肠区域,且出血速度相对较慢,血液来不及被肠道内的细菌和消化酶分解,因此颜色保持鲜亮。

与之形成鲜明对比的是“黑便”(Melena),这通常意味着血液在到达排出体外前,已经经历了较长时间的胃肠道消化过程。如果黑便是柏油样、黏稠且有刺鼻臭味,高度提示出血源位于上消化道(如胃或十二指肠溃疡),在酸性环境中,血红蛋白中的铁暴露后变成了硫化铁,呈现出黑色。黑色粪便通常预示着更长时间的失血,虽然不一定意味着绝对的量大(某些上消化道出血量小但持续时间久也会形成黑便),但在急诊处理中,上消化道出血往往需要更快速的应对策略来控制出血源,以避免患者向休克方向发展。

对于中老年朋友而言,面对肠道出血的未知牛达人,焦虑是正常的生理反应,但恐惧不应成为行动的枷锁。我们应该转变视角,将注意力从“我能活多久”转移到“我能改善哪些条件”上来。关键在于提高对身体细微变化的敏感度,将那些看似无关紧要的疲惫、头晕或排便习惯的改变,视为身体发出的、需要被认真对待的提示信号。

弘益配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。